〜知って得する健康講座 第29集〜 Hib(ヒブ)ワクチンについて 医師 米山 哲司

●はじめに

これから寒さが身にしみる季節になりますが、風邪に似た症状で実は大変重大な病気"髄膜炎"という病気を皆さんはご存知でしょうか?小さなお子さんがおられるお母さんは良く知っているのではないかと思います。今回は、髄膜炎とその予防手段であるHib(ヒブ)ワクチンに関するお話です。

これから寒さが身にしみる季節になりますが、風邪に似た症状で実は大変重大な病気"髄膜炎"という病気を皆さんはご存知でしょうか?小さなお子さんがおられるお母さんは良く知っているのではないかと思います。今回は、髄膜炎とその予防手段であるHib(ヒブ)ワクチンに関するお話です。

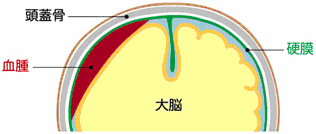

●髄膜炎とは

何らかのきっかけでウイルスや細菌などが脳を覆う髄膜に入り込み炎症を起こす疾病です。新生児や乳児に多くみられますが、成人でも起こります。主に無菌性(ウイルスによる)髄膜炎と細菌性髄膜炎に分類されます。

●髄膜炎の症状

初期症状が発熱、嘔吐、下痢、頭痛等です。風邪や急性胃腸炎等のありふれた疾患との鑑別が非常に難しく、症状がひとつのみといった症例も稀ではありません。また、ゼロ歳児の場合は初めての発熱というケースも多いため、小児科の先生ですらも初期の段階で髄膜炎との診断を下すことは容易ではないといわれています。

●髄膜炎の予後

細菌性髄膜炎は無菌性髄膜炎よりも重篤です。細菌性髄膜炎の場合は急速に悪化することがあり、「一晩様子を見ましょう」と帰宅させた患児が、その夜には救急搬送されるという事態になる可能性もあります。無菌性髄膜炎が1週間ぐらいで治癒し、後遺症も殆んどみられないのに対し、細菌性髄膜炎は死亡率(約30%)も高く、後遺症(知能障害やてんかんなど)も20〜30%にみられます。いかに早く診断し、治療するかにかかっているわけですが、皆さんはこの髄膜炎を予防できるワクチンがあることをご存知でしょうか?

●細菌性髄膜炎の原因菌とHib(ヒブ)ワクチン

原因菌は大半がb型ヘモフィルス・インフルエンザ菌(Hib:ヒブ、インフルエンザウイルスではありません)で、次いで肺炎球菌の順となっています。Hib(ヒブ)による髄膜炎は5歳以下、特に生後3ヶ月から2歳くらいまでがかかりやすく、日本の年間患者数は少なくとも600人と報告されています。このうち約30人が死亡し、150人に知的障害や癲癇(てんかん)などの後遺症が残ると報告されております。

そのため、これらの菌に感染しない対策があれば髄膜炎に感染する危険性は減ると考えられます。ところが、日本以外の先進国では20年以前よりその対策がなされていたのです。それが今回の本題である"Hib(ヒブ)ワクチンの接種なのです。"

●Hib(ヒブ)ワクチンの経緯

1980年代に欧米を中心にHibワクチンが導入されました。以降、米国では定期予防接種で髄膜炎の罹患率が100分の1にまで減少するという結果が報告されるようになり、1998年に世界保健機構(WHO)が Hibワクチンの乳児への定期接種を推奨する声明を出すまでになりました。現在では世界100カ国以上で使用され、世界的に見ればHib感染症はまれな疾患になりつつあるといえます。

ところが日本はどうでしょうか?驚いたことに、つい最近まで日本は先進国唯一のHibワクチン未承認国であったのです。

日本での経緯

日本では、2000年にHibワクチンの国内臨床試験が開始。2005年6月に日本小児科学会が厚労省にHibワクチンの要望書を提出し、早期承認を求める動きがありました。2007年ワクチンが承認され、2008年に販売に至っております。

●Hibワクチンの課題

しかし、日本では任意接種であり、自己負担が大きく、そして一部の自治体を除いて助成制度も整っていないことから、あまり普及していないのが現状です。また接種に対する啓蒙が不十分であったことも拍車をかけていたように思われます。

今後の期待

Hibワクチンの早期の定期接種化は、細菌性髄膜炎罹患を減少させ、子供を守り、親の不安を取り除き、そして小児科医の負担軽減にもつながっていくと考えられます。国・自治体・国民の働きかけにより、予防接種法が見直され、定期接種に移行されることを切望している次第であります。

しかし、日本では任意接種であり、自己負担が大きく、そして一部の自治体を除いて助成制度も整っていないことから、あまり普及していないのが現状です。また接種に対する啓蒙が不十分であったことも拍車をかけていたように思われます。

今後の期待

Hibワクチンの早期の定期接種化は、細菌性髄膜炎罹患を減少させ、子供を守り、親の不安を取り除き、そして小児科医の負担軽減にもつながっていくと考えられます。国・自治体・国民の働きかけにより、予防接種法が見直され、定期接種に移行されることを切望している次第であります。

● さいごに

今回はHibワクチンについて接種時期、方法、や費用などのお話することができませんでした。もしその詳細を知りたいと思われましたら、最寄りの小児科医院にご相談することをお勧めします。

〜おいしく食べて、病気予防 第7集〜 減塩食(その2)

栄養科主任調理師

(給食用特殊料理専門調理師)

園田 由里子 監修 院長 水本 誠一

前回の減塩食に引き続き、塩分について書かせて頂きます。 まず、クイズです。塩分量は、どちらが多いと思われますか?

①薄口醤油10cc と 濃口醤油10cc

②赤みそ10g と 白みそ10g

③大根ぬかみそ漬10g と たくあん10g

④梅塩漬10g と 梅干10g

答えは最後に。

家庭でよく食べられるインスタントのカップ麺について、私なりに、どのくらい塩分が入っているか調べてみました。

1個のカップ麺に塩分が5.3グラムから5.8グラム入っていることがわかりました。中には7.1グラムも入っているという驚きのものもありました。ですが、汁を全部飲みほさなければ、1グラムから2グラム程度の塩分量ですむということです。一日にとる塩分量は、10グラム以下が理想的と言われている現実からすれば、工夫の一つとして考え実行してみてはいかがでしょう。

私は病院の調理師として勤務して2年半になりますが、患者の方で脳梗塞や高血圧・心臓病・腎臓病などの病気から塩分を制限しなければいけない人がたくさんいることに驚きました。塩分については、病院に勤務する以前から大変関心があり気をつけてはいたのですが、病院で患者様の食事作りを担当してみると、目分量のいい加減さがわかりました。更に、正確に調味料を計量して調理する、あるいは塩分を制限することが、いかに治療の一端につながっているかということを痛感しています。計量が面倒と言われる方は普段使われる食器などで一度、塩・みそ・しょうゆなど計ってみられてはいかがでしょうか。

|

|

| 計量風景 | |

調べてみてわかったのですが、作られた市販の物より、時間がかかっても手作りの方が塩分量は少なくできます。また、市販の物で塩分が多い物は、一日あるいは一回に食べる量を決めて食べるようにしてはいかがでしょうか。塩分量を減らすということは、脳梗塞・脳卒中・心筋梗塞等の病気予防にもつながります。気をつけてみてはいかがでしょう。

(クイズの回答) ①薄口醤油 ②赤みそ ③たくあん ④梅干

〜みんなで覚えよう家庭介護 第10集〜 褥創予防 徐圧

訪問看護ステーション主任 興梠美鈴

看護師 下間夏美

●褥創とはなんでしょうか?

私達は眠っている時、無意識のうちに寝返りを打つことで体重が一定の場所に長時間かかるのを防いでいます。自分で寝返りを打てないと、体の同じ部分に体重がかかり "血のめぐり"が悪くなり皮膚やその下にある組織が死んでしまいます。

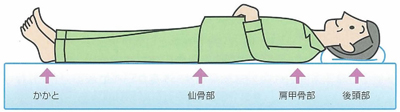

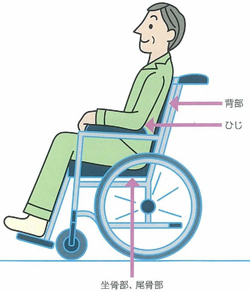

●褥創の出来やすい部分はどこでしょうか?

骨の突出している部分に出来ます。自分の手を寝ている方の体の下にいれてみると体圧を感じる事が

出来ます。

●圧迫やずれを取り除く方法は?

褥創を予防するためには体位変換(体の向きや姿勢を変えること)をしたり、体圧分散寝具を用いたりして皮膚にかかる圧を分散しましょう。

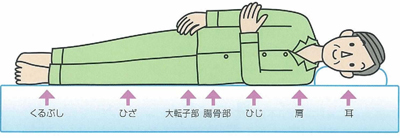

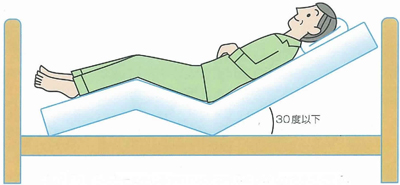

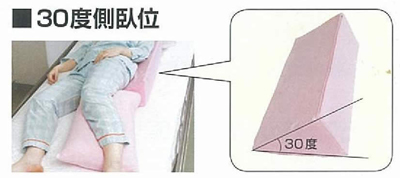

| ● | ベッドで過ごす場合 |

| ・ | 上向き、左右の横向きが交互になるように2〜3時間ごとに変えます。 横向きになる場合は体の向きが30度位になるように調整しましょう。 |

| ・ | 楽な姿勢を保ち圧迫やずれが緩和できるよう枕やクッションを用いましょう。 |

| ・ | 背あげを行う場合30度以下になるようにしてその際、寝巻きやシーツのしわが皮膚を圧迫することがないように体を浮かせ、皮膚にかかる力がかからないようにしわを伸ばしましょう。 |

| ● | 座って過ごす場合 |

| ・ | 姿勢がずれないよう股関節、ひざ、くるぶしが各々90度になるように座りましょう。 |

| ・ | 円座の使用は避けましょう。姿勢が不安定になり円座に接する皮膚に圧迫がかかります。 |

体圧分散寝具はウレタンマットレス、エアーマットレス等色々な種類がありますので状態にあわせて活用しましょう。

※ 詳しくは保健師、ケアマネージャーにご相談ください。

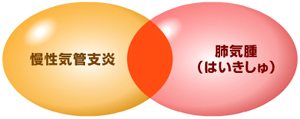

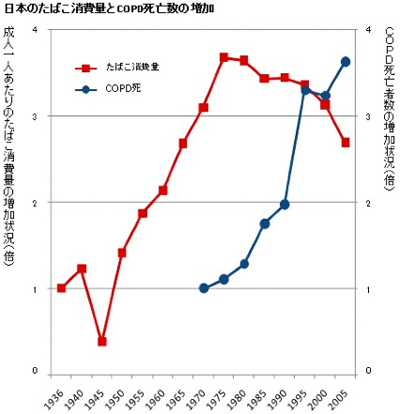

COPDとは、Chronic Obstructive Pulmonary Diseases(慢性閉塞性肺疾患)の略で、気道の慢性的な閉塞により肺への空気の流れが悪くなる病気の総称です。具体的な病名としては、肺気腫と慢性気管支炎のふたつが挙げられます。2001年に行なわれた調査では、日本国内の約530万人が COPD を患っているという結果が出ています。

COPDとは、Chronic Obstructive Pulmonary Diseases(慢性閉塞性肺疾患)の略で、気道の慢性的な閉塞により肺への空気の流れが悪くなる病気の総称です。具体的な病名としては、肺気腫と慢性気管支炎のふたつが挙げられます。2001年に行なわれた調査では、日本国内の約530万人が COPD を患っているという結果が出ています。

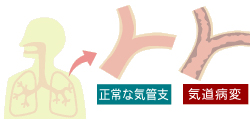

タンを伴ったせきが特徴です。気管支に慢性の炎症やむくみ(浮腫)が生じ、タンが過剰になります。これを取り除くためにタンをともなうせきが出ます。タンの量が多くなると気管支が塞がれ、そこにウイルスや細菌が感染して、さらに炎症が広がります。進行すると気管支に空気が通らなくなり、その先の肺胞が壊れてしまいます。

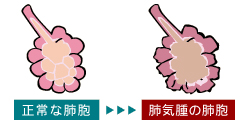

タンを伴ったせきが特徴です。気管支に慢性の炎症やむくみ(浮腫)が生じ、タンが過剰になります。これを取り除くためにタンをともなうせきが出ます。タンの量が多くなると気管支が塞がれ、そこにウイルスや細菌が感染して、さらに炎症が広がります。進行すると気管支に空気が通らなくなり、その先の肺胞が壊れてしまいます。 細気管支の先は、肺胞(二酸化炭素を出して酸素を体に取り入れる場)がぶどうの房のようについています。肺気腫はこの細胞の壁が崩れ、崩れた肺胞が大きく膨らんで弾力性や収縮性が低下する病気です。弾力性や収縮性が低下すると、息をはき出すときに肺が縮まりにくくなり、新しい空気を吸うことができないので、息切れや呼吸困難を起こしやすくなります。

細気管支の先は、肺胞(二酸化炭素を出して酸素を体に取り入れる場)がぶどうの房のようについています。肺気腫はこの細胞の壁が崩れ、崩れた肺胞が大きく膨らんで弾力性や収縮性が低下する病気です。弾力性や収縮性が低下すると、息をはき出すときに肺が縮まりにくくなり、新しい空気を吸うことができないので、息切れや呼吸困難を起こしやすくなります。

COPD が重症になり、肺機能が低下して普通の呼吸だけでは酸素不足に陥ってしまう場合には、酸素療法が行なわれます。これは最重症患者さんが対象で、酸素供給器(ボンベ)を用いて、専用のチューブ、カニューラというものを鼻に通して継続的に酸素を吸入します。

酸素療法を行なうには病態が安定していることが条件です。また患者本人の自己管理能力、居住環境、介護者や家族の有無、生活様式などを考慮した上で、在宅で行なうことも可能です。(在宅酸素療法)

COPD が重症になり、肺機能が低下して普通の呼吸だけでは酸素不足に陥ってしまう場合には、酸素療法が行なわれます。これは最重症患者さんが対象で、酸素供給器(ボンベ)を用いて、専用のチューブ、カニューラというものを鼻に通して継続的に酸素を吸入します。

酸素療法を行なうには病態が安定していることが条件です。また患者本人の自己管理能力、居住環境、介護者や家族の有無、生活様式などを考慮した上で、在宅で行なうことも可能です。(在宅酸素療法)

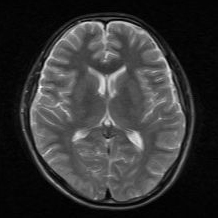

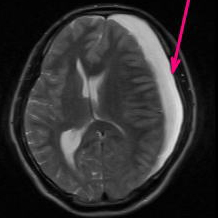

皆さんは、片頭痛という病気をご存知でしょうか?「えっ!片頭痛って病気なの?」と驚いた方も大勢おられると思います。実は、頭痛がお困りで神経内科を受診される方は非常に多いのです。片頭痛は診断基準のある、れっきとした病気です。今回は片頭痛を中心に頭痛に関してご紹介いたします。

皆さんは、片頭痛という病気をご存知でしょうか?「えっ!片頭痛って病気なの?」と驚いた方も大勢おられると思います。実は、頭痛がお困りで神経内科を受診される方は非常に多いのです。片頭痛は診断基準のある、れっきとした病気です。今回は片頭痛を中心に頭痛に関してご紹介いたします。

寝具は乾燥と消毒をかねて日光にあてましょう。紫外線量の多い午前10時から午後2時過ぎごろが適しています。

寝具は乾燥と消毒をかねて日光にあてましょう。紫外線量の多い午前10時から午後2時過ぎごろが適しています。

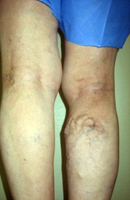

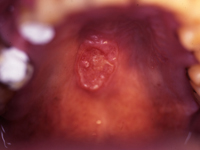

● まず1つめは、白癬(いわゆる水虫)です。水虫には3つのタイプがあります。水虫が爪に感染すると、爪白癬となります。

● まず1つめは、白癬(いわゆる水虫)です。水虫には3つのタイプがあります。水虫が爪に感染すると、爪白癬となります。 ●2つめは胼胝(タコ)と鶏眼(ウオノメ)です。

●2つめは胼胝(タコ)と鶏眼(ウオノメ)です。 ●3つめは巻き爪と陥入爪です。

●3つめは巻き爪と陥入爪です。 ●4つめは足の色と形です。

●4つめは足の色と形です。

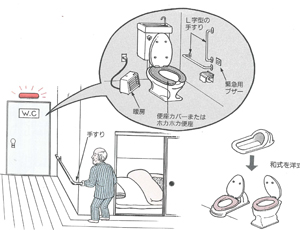

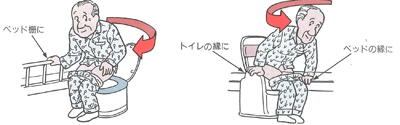

●トイレの工夫

●トイレの工夫

2.手伝ってあげる場合

2.手伝ってあげる場合

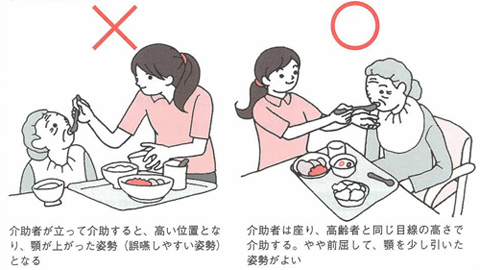

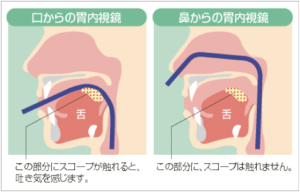

年齢を重ねてゆくと、食べものを飲み込む(嚥下)時に“むせこむ”ことがありますよね。これは嚥下するときに首やのどの筋肉が協調して十分に動かないために、食べ物や水分の一部が食道ではなくて気管(空気の通る道)に入り込んでおきる現象です。脳梗塞などの後遺症で起きることが多いのですが、単なる老化現象のこともあります。これが原因で肺炎(嚥下性肺炎)を起こすこともあるのです。これらの患者さんにも食べやすいように工夫されたのが「ソフト食」です。

年齢を重ねてゆくと、食べものを飲み込む(嚥下)時に“むせこむ”ことがありますよね。これは嚥下するときに首やのどの筋肉が協調して十分に動かないために、食べ物や水分の一部が食道ではなくて気管(空気の通る道)に入り込んでおきる現象です。脳梗塞などの後遺症で起きることが多いのですが、単なる老化現象のこともあります。これが原因で肺炎(嚥下性肺炎)を起こすこともあるのです。これらの患者さんにも食べやすいように工夫されたのが「ソフト食」です。

骨は「皮質骨(ひしつこつ)または緻密骨(ちみつこつ)」と「海綿骨(かいめんこつ)」という2種類の骨から成り立っています。腕や下肢などの長い骨は皮質骨が厚く、衝撃に強い構造をしています。一方、背骨などは海綿骨の割合が高く、カルシウムの代謝などの影響をうけやすい構造をしています。

骨は「皮質骨(ひしつこつ)または緻密骨(ちみつこつ)」と「海綿骨(かいめんこつ)」という2種類の骨から成り立っています。腕や下肢などの長い骨は皮質骨が厚く、衝撃に強い構造をしています。一方、背骨などは海綿骨の割合が高く、カルシウムの代謝などの影響をうけやすい構造をしています。

骨粗鬆症では骨の構造から見ると、皮質骨よりも海綿骨で骨の量の減少が明らかです。海綿骨の量が減ると、複雑にからみあったジャングルジムのような網目構造がくずれて、あちこちでジャングルジムの「棒」(骨梁:こつりょうといいます)がなくなっていくので、骨が弱くなるのです。

骨粗鬆症では骨の構造から見ると、皮質骨よりも海綿骨で骨の量の減少が明らかです。海綿骨の量が減ると、複雑にからみあったジャングルジムのような網目構造がくずれて、あちこちでジャングルジムの「棒」(骨梁:こつりょうといいます)がなくなっていくので、骨が弱くなるのです。

日本人は慢性的なカルシウム不足だと言われています。日本人のカルシウム1日所要量(最低とるべき量)は600mgとされていますが、諸外国に比べ、この値はかなり低いものです。にもかかわらず、この値すら達成できていないのが現状なのです。さらに、骨粗鬆症の治療ガイドラインでは1日800mgのカルシウムの摂取を勧めていますので、日々の食生活の中で積極的にカルシウムをとるようにしてください。

また、骨のためにはカルシウムだけでなく、ビタミンDなどほかの栄養素にも気を配らなければなりません。

日本人は慢性的なカルシウム不足だと言われています。日本人のカルシウム1日所要量(最低とるべき量)は600mgとされていますが、諸外国に比べ、この値はかなり低いものです。にもかかわらず、この値すら達成できていないのが現状なのです。さらに、骨粗鬆症の治療ガイドラインでは1日800mgのカルシウムの摂取を勧めていますので、日々の食生活の中で積極的にカルシウムをとるようにしてください。

また、骨のためにはカルシウムだけでなく、ビタミンDなどほかの栄養素にも気を配らなければなりません。 <自分にあった適度な運動を継続すること>

<自分にあった適度な運動を継続すること> ○持久運動

○持久運動

長かった冬もようやく終わり、ずいぶんと春めいてきました。これから「飲み方」も多くなってくる季節ですね。そこで今回はいつもの難しい話とはやや離れて、上手なアルコールとの付き合い方について述べてみます。皆様の中には既に飲酒のベテランで、自分なりの極意を習得されている方もたくさんおいででしょうから、今回は質問形式で記述したいと思います。

長かった冬もようやく終わり、ずいぶんと春めいてきました。これから「飲み方」も多くなってくる季節ですね。そこで今回はいつもの難しい話とはやや離れて、上手なアルコールとの付き合い方について述べてみます。皆様の中には既に飲酒のベテランで、自分なりの極意を習得されている方もたくさんおいででしょうから、今回は質問形式で記述したいと思います。 就寝前に、適量の飲酒をすると寝付きがよくなり、睡眠の前半部で非常に深い眠りを増加させます。

しかし、度が過ぎると眠りにつくまでの時間は短くなるものの、睡眠全体のリズムが崩れ、目覚めも悪くなる場合があります。また、中途覚醒(夜中目が覚める)や早朝覚醒(朝早くに起きてしまう)を起こすこともしばしばです。しかも、寝るために毎晩飲酒すると、初めの頃より多く飲まないと睡眠が得られなくなり(耐性)、飲酒量が増えアルコール依存症に陥ってしまう可能性があります。1日1〜2合の飲酒にとどめ、週に2度の休肝日を作りましょう。

就寝前に、適量の飲酒をすると寝付きがよくなり、睡眠の前半部で非常に深い眠りを増加させます。

しかし、度が過ぎると眠りにつくまでの時間は短くなるものの、睡眠全体のリズムが崩れ、目覚めも悪くなる場合があります。また、中途覚醒(夜中目が覚める)や早朝覚醒(朝早くに起きてしまう)を起こすこともしばしばです。しかも、寝るために毎晩飲酒すると、初めの頃より多く飲まないと睡眠が得られなくなり(耐性)、飲酒量が増えアルコール依存症に陥ってしまう可能性があります。1日1〜2合の飲酒にとどめ、週に2度の休肝日を作りましょう。 1日7合の清酒を毎日飲むといずれ肝硬変になります。

お酒をたくさん飲み続けると、肝臓は脂肪肝となり更に肝線維症という過程を経て、肝硬変になっていきます。肝硬変になることと積算飲酒量は密接に関連します。男性では、1日7合の清酒を15〜20年継続して飲むと肝硬変になるといわれています。ただし、もっと少ない量でなる人もたくさんいます。女性では、より少ない飲酒量で肝硬変になると言われています。また、1日3合の飲酒を5年以上続けていると、ほとんどの人は脂肪肝の状態になります。

1日7合の清酒を毎日飲むといずれ肝硬変になります。

お酒をたくさん飲み続けると、肝臓は脂肪肝となり更に肝線維症という過程を経て、肝硬変になっていきます。肝硬変になることと積算飲酒量は密接に関連します。男性では、1日7合の清酒を15〜20年継続して飲むと肝硬変になるといわれています。ただし、もっと少ない量でなる人もたくさんいます。女性では、より少ない飲酒量で肝硬変になると言われています。また、1日3合の飲酒を5年以上続けていると、ほとんどの人は脂肪肝の状態になります。 イエスです。赤ワインの心臓病に対する効用は古くから知られています。フランス人は、血液の総コレステロールの値でみると他の欧米諸国と同一水準なのに、心臓病死亡率が際立って低いのです。赤ワインは、ブドウ糖の種子・果皮・果汁を一緒に発行させて作ります。この種子と果皮に天然の抗酸化物質(ポリフェノール類など)が豊富に含まれていて、動脈硬化の進展因子である酸化変成された悪玉コレステロール(LDLコレステロール)ができるのを防ぐからだと推定されています。また最近では、赤ワインは認知症の予防にも効果があるとの統計もあります。

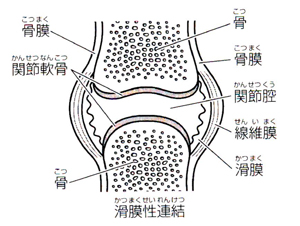

イエスです。赤ワインの心臓病に対する効用は古くから知られています。フランス人は、血液の総コレステロールの値でみると他の欧米諸国と同一水準なのに、心臓病死亡率が際立って低いのです。赤ワインは、ブドウ糖の種子・果皮・果汁を一緒に発行させて作ります。この種子と果皮に天然の抗酸化物質(ポリフェノール類など)が豊富に含まれていて、動脈硬化の進展因子である酸化変成された悪玉コレステロール(LDLコレステロール)ができるのを防ぐからだと推定されています。また最近では、赤ワインは認知症の予防にも効果があるとの統計もあります。 「拘縮」という言葉はあまり聞きなれない言葉かもしれませんね。私達人間は常に体を動かして生きていますが、体を動かさないでいると、関節の周りについている皮膚・筋肉・腱・靭帯・滑膜(関節包)・軟骨などの軟部組織(図参照)が固くなったり短縮することにより本来の軟らかくなめらかな動きが出来にくくなります。拘縮とはこの様な状態におちいり,正常な運動が出来なくなった事を言います。

「拘縮」という言葉はあまり聞きなれない言葉かもしれませんね。私達人間は常に体を動かして生きていますが、体を動かさないでいると、関節の周りについている皮膚・筋肉・腱・靭帯・滑膜(関節包)・軟骨などの軟部組織(図参照)が固くなったり短縮することにより本来の軟らかくなめらかな動きが出来にくくなります。拘縮とはこの様な状態におちいり,正常な運動が出来なくなった事を言います。 さらに、コントラスト(明るい部分と暗い部分

さらに、コントラスト(明るい部分と暗い部分

身体を介護する人の方に引き寄せます。 頭の枕は介護する人の手前に引き寄せておきます。後頭部か肩にかけて介護する人の手をすっぽりと差し込みます。もう一方の手は腰の下に反対側の横腹を支える感じで身体を支え、まず上半身を手前に引き寄せます。その際、身体が敷布団でずれると、そのずれによって床ずれを発生させる原因にもなるので、なるべくずれないように移動させます。 続いて、腰の下と、膝の下にすっぽりと手を差し込んで下半身を引き寄せます。

身体を介護する人の方に引き寄せます。 頭の枕は介護する人の手前に引き寄せておきます。後頭部か肩にかけて介護する人の手をすっぽりと差し込みます。もう一方の手は腰の下に反対側の横腹を支える感じで身体を支え、まず上半身を手前に引き寄せます。その際、身体が敷布団でずれると、そのずれによって床ずれを発生させる原因にもなるので、なるべくずれないように移動させます。 続いて、腰の下と、膝の下にすっぽりと手を差し込んで下半身を引き寄せます。 次に介護する人は、身体が向くほうに立ちます。

次に介護する人は、身体が向くほうに立ちます。 身体と身体が重なっている部分や、浮いた場所にクッション等を入れます。筋肉の緊張が和らぎます。

身体と身体が重なっている部分や、浮いた場所にクッション等を入れます。筋肉の緊張が和らぎます。  山都町住民の皆様、明けましておめでとうございます。昨年は世界的な経済危機の中で政権交代が実現したものの、今年もなお先の見えない不景気の中で迎えた二回目の新年となりました。そんななかでも久しぶりに都会から帰郷されたご家族と貴重な時間を過ごされた方々も多かったのではと推察いたします。山都町立蘇陽病院の院長を仰せつかっております、水本誠一でございます。

山都町住民の皆様、明けましておめでとうございます。昨年は世界的な経済危機の中で政権交代が実現したものの、今年もなお先の見えない不景気の中で迎えた二回目の新年となりました。そんななかでも久しぶりに都会から帰郷されたご家族と貴重な時間を過ごされた方々も多かったのではと推察いたします。山都町立蘇陽病院の院長を仰せつかっております、水本誠一でございます。

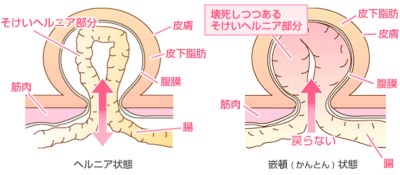

しかし、その腹膜が閉じずに、そのまま残る場合があります。これをヘルニア嚢(のう)といい、この部位に腸などが入り込むようになると、ソケイ部が膨隆し“だっちょう“となるのです。そのほかに、別にお腹との交通がなくなっている場合でも、ソケイ管を作る筋肉が年齢とともに弱くなり、ここからお腹の腹膜が伸びてきて膨隆をきたし”だっちょう“ともなることもあるのです。つまり、生まれつきお腹と交通しているか、それとも筋肉が弱くなっているかで”だっちょう“が起きるのです。このような原因によってソケイヘルニアは一般的に二種類に分けられています。前者を外ソケイヘルニアといい、主にこどもに、後者を内ソケイヘルニアといい、主におとなに多くみられます。

しかし、その腹膜が閉じずに、そのまま残る場合があります。これをヘルニア嚢(のう)といい、この部位に腸などが入り込むようになると、ソケイ部が膨隆し“だっちょう“となるのです。そのほかに、別にお腹との交通がなくなっている場合でも、ソケイ管を作る筋肉が年齢とともに弱くなり、ここからお腹の腹膜が伸びてきて膨隆をきたし”だっちょう“ともなることもあるのです。つまり、生まれつきお腹と交通しているか、それとも筋肉が弱くなっているかで”だっちょう“が起きるのです。このような原因によってソケイヘルニアは一般的に二種類に分けられています。前者を外ソケイヘルニアといい、主にこどもに、後者を内ソケイヘルニアといい、主におとなに多くみられます。 最初はお腹に力を入れたとき小さな柔らかい膨らみがみられ、何か出てくる感じがあります。次第に膨らみが大きくなっていくと不快感や痛みを伴う様になってきます。通常は指で押さえると引っ込むことが多いのですが、膨らみが急に硬くなって押さえても引っ込まなくなることがあり、お腹が痛くなったり吐いたりすることが起こることがあります。これをヘルニアの嵌頓(カントン)といいます。急いで手術をしなくては命にかかわる状態で、これがあるから脱腸といえども侮れない病気なのです。

最初はお腹に力を入れたとき小さな柔らかい膨らみがみられ、何か出てくる感じがあります。次第に膨らみが大きくなっていくと不快感や痛みを伴う様になってきます。通常は指で押さえると引っ込むことが多いのですが、膨らみが急に硬くなって押さえても引っ込まなくなることがあり、お腹が痛くなったり吐いたりすることが起こることがあります。これをヘルニアの嵌頓(カントン)といいます。急いで手術をしなくては命にかかわる状態で、これがあるから脱腸といえども侮れない病気なのです。

北部診療所は東竹原にある小さな診療所で昭和33年4月に開設されました。以前使われていたレントゲン装置や超音波装置などが残っていたり、20年前のカルテなどが残っており歴史を感じさせてくれます。

北部診療所は東竹原にある小さな診療所で昭和33年4月に開設されました。以前使われていたレントゲン装置や超音波装置などが残っていたり、20年前のカルテなどが残っており歴史を感じさせてくれます。